作者: 王世會 來源: 菏澤日報 發表時間: 2022-06-15 10:35

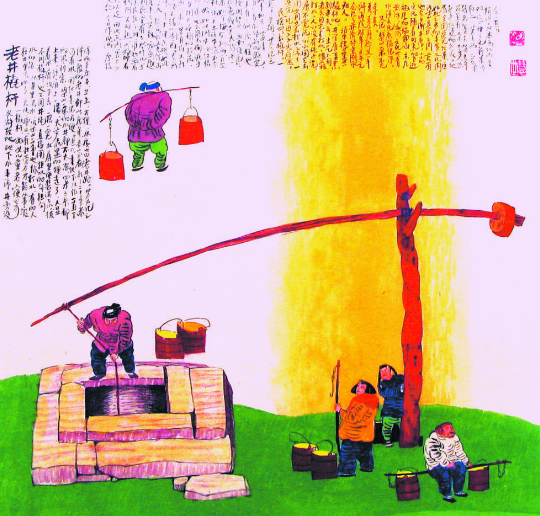

兒歌曰:長橇桿,一頭沉,砘母子子像臉盆,閨女用它去打水,滿滿一筲不覺沉;小小用它去打水,人小沒有砘子沉;老頭用它去打水,帽子掛到半天云;生氣不用橇桿吧,井深筲沉死人。

早些年,村上沒有通自來水,也還沒有壓水井,吃水便只能到井上去挑。

當時工業用水少,地下水豐沛,水位淺,水井也都不深,男勞力們則干脆用扁擔勾住水筲,一搖一晃,趁勢往下一放,水筲里便灌滿了水,提上來,往肩上一撂,便大步流星地挑走了。

也有一些人家,男勞力不在家,老人、婦女、兒童汲水很是困難。聽奶奶講,當時爺爺當兵犧牲得早,父親在新疆支邊,奶奶是小腳,水筲自然擔不動,每天便提一小瓷罐,到井上打水,一天要往返好幾次,有時井口濕滑泥濘,望著黑洞洞的井口,心里總是戰戰兢兢,生怕一不小心掉到井里被淹死。

也有的村莊,為方便婦女孩子打水,在井旁設一橇桿,橇桿被綁在固定的木架上,一頭綴著一塊大石頭,另一頭則連著井繩。力氣小的取水時,把水筲拴在井繩上,向下拉動井繩到水面灌滿水,向上提水時借助橇桿的張力就輕松許多,這樣老人、孩子、婦女也能完成打水的任務。

如今,村村通上自來水,人們再不為打水發愁了。鄉村的老井也干涸廢棄了,只有它滋養過的老年人,還時常回憶起它的甘甜,還有那脈脈的清波。 文/丁明燁 畫/王世會

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號